Гоголь, Александр I и Наполеон. В.М. Гуминский

К 150-летию со дня смерти писателя и к 190-летию Отечественной войны 1812 г.

Двойной юбилей, обозначенный в подзаголовке статьи, дает повод

попытаться, по словам одного из классиков Золотого века русской

литературы, которые так любил цитировать классик Серебряного века Блок, в

очередной раз “заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые

всемогущие колеса, дающие толчок всему”.

Разумеется, вряд ли трехлетний Н. В. Гоголь мог запомнить Отечественную войну 1812 г., но память о ней свято сохранялась в его семье. Отец писателя, Василий Афанасьевич, принимал в 1812 г. “участие в заботах о всеобщем земском ополчении (в ополчении было немало его крепостных. — В. Г.) и… как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами”, Мария Ивановна Гоголь также оказывала армии материальную помощь. Оба были награждены за это медалями. О своей награде Мария Ивановна вспомнила и в 1853 г. в прошении о разрешении издания собрания сочинений сына.

Сам Н. В. Гоголь всегда помнил, что день его рождения (он его всегда отмечал, как известно, 19 (31) марта) совпал с днем торжественного вступления войск антинаполеоновской коалиции во главе с императором Александром I в Париж, и праздновал эти события, по свидетельству современников, вместе.

Однако, согласно устоявшейся в науке традиции, принято считать, что в гоголевских произведениях почти нет “откликов на великие события Отечественной войны 1812 года”[1]. Между тем все это не совсем так и даже совсем не так.

Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Л. Коренного в битве под Лейпцигом в 1813 году.

Бабаев Полидор Иванович. 1846

Пример (никогда не комментировавшийся) одного из прямых гоголевских откликов на события эпохи наполеоновских войн содержится в записной книжке 1846—1851 гг.: “Он вспоминал, как гренадер Коренной, когда уже стихнули со всех сторон французы и офицеры были переранены, закричавши: “Ребята, не сдаваться”, отстреливался и потом отбивался штыком, когда прижали их теснее и когда всех их перебили, один остался и не сдавался, и в ответ на предложенье, отбивался прикладом и лядункой (коробчатой кожаной сумкой для патронов. — В. Г.), так что (изумляясь) не хотели погубить, ранили только легкой раной. Взявши в плен, Наполеон приказал выпустить”. В этой заметке речь идет о подвиге георгиевского кавалера (за Бородино) ефрейтора лейб-гвардии пехотного Финляндского полка (3-й батальон, фланговый гренадер) Леонтия Коренного на поле “битвы народов” под Лейпцигом в атаке на селение Гроссу в октябре 1813 г. В целом у Гоголя все факты изложены достаточно точно, за исключением того, что на теле ефрейтора после битвы французы насчитали 18 штыковых ран. Подвиг Леонтия Коренного был отмечен в наполеоновском приказе по армии, и он вскоре действительно был отпущен из плена. Гренадер стал героем песни лейб-гвардии Финляндского полка: “Мы помним дядю Коренного…” и был сразу же произведен в подпрапорщики (случай редкостный в русской армии) с назначением знаменосцем полка. Существует и гравюра “Подвиг гренадера Коренного под Лейпцигом в 1813 г. ”. Безусловно, эта заметка должна была быть использована писателем во второй главе второго тома “Мертвых душ”, в несохранившейся сцене застольной беседы “о 12-м годе” у генерала Бетрищева.

Однако сегодня нас будут интересовать не прямые гоголевские отклики на события эпохи наполеоновских войн (например, гоголевская характеристика этой эпохи, содержащаяся в статье “О преподавании всеобщей истории” из “Арабесок”, или его рецензия из пушкинского “Современника” на “Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год…” И. Т. Радожицкого). Речь пойдет о неявных, порой просто загадочных случаях, располагающихся как бы на периферии гоголевского творчества, однако, может быть, именно поэтому позволяющих во многом по-новому взглянуть на его творчество в целом.

В работе “Гоголь и 1812 год” я попытался рассмотреть категорию пространства в прозе Гоголя или, точнее, мифопоэтику этого пространства на фоне документальной (мемуарной, путевой и т. д.) литературы эпохи Отечественной войны 1812 г. Прежде всего выяснились удивительные совпадения между описанием географического и социопространства различными свидетелями, очевидцами глобальных, катастрофических военных действий (Ф. Глинка, С. Глинка, Р. Зотов, П. Граббе и др.), и Гоголем. Но если для первых в основе такого понимания лежали реальные впечатления от перемещения в пространстве огромных человеческих масс и т. д., то для Гоголя подобное отношение к пространству было явно опосредованным какими-либо (литературными и т. д.) источниками. Одним из них и могла явиться мемуарная литература о наполеоновских войнах, которую писатель, безусловно, знал (вспомним хотя бы ту же гоголевскую рецензию на “Походные записки…” И. Т. Радожицкого). В числе других источников можно назвать литературу путешествий первой трети ХIХ в. с характерным для нее приемом манипуляции реальным пространством уже в сугубо литературных целях (“Путешествие моего двоюродного братца в карманы” Кс. де Местра, “Странник” А. Ф. Вельтмана и т. п.). Главное в этом совпадении, конечно же, представление о зыбкости, изменчивости, в конечном счете, обманчивости мирового пространства, теряющего во время исторических катаклизмов свои устойчивые параметры, стабильность, когда континенты могут покидать свои обычные места и перемещаться на огромные расстояния, когда сами эти расстояния могут по видимости произвольно сжиматься и расширяться и т. п. В любом случае (даже в случае откровенно литературной, метафорической “игры с реальностью”) в основе неизбежно лежат события, происходящие в реальном, историческом мире (традиционная схема: от факта к образу, от мифообраза к литературе).

Другое дело, что само историческое измерение мироздания в наполеоновскую эпоху было подвергнуто не менее катастрофическим испытаниям, чем “география”. Или, по словам самого Гоголя, “география сливается и составляет одно тело с историей”, особенно в кризисные исторические эпохи.

Хорошо известно гоголевское “вольное” обращение с историческим временем. Так, широко используя в работе над “Тарасом Бульбой” различные документальные источники, писатель перед всеми иными отдавал предпочтение малороссийским песням — “живой, говорящей, звучащей в прошедшем летописи”. И добавлял в статье “О малороссийских песнях” (1834): “Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места… ”. Поэтому, явно мифологизируя вслед за народными песнями (и, вообще, фольклорными жанрами) историческое время, Гоголь в своем эпосе о легендарном, героическом прошлом — повести “Тарас Бульба” — нередко сознательно отступает от хронологии. Писатель относит действие повести и к XV, и к XVI векам, а имена, в ней упомянутые, относятся к XVII веку (Ник. Потоцкий, Остраница и др.), как и некоторые другие детали. “Итак, три века — читатель может выбирать любой”, — по замечанию Г. А. Гуковского.

Однако странно другое. В “Миргороде”, в одной книге с “Тарасом Бульбой”, Гоголь помещает “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. В этом “очень оригинальном и очень смешном” (Пушкин) произведении писатель не только следует самому пунктуальному историзму при “объяснении места, реляции” ссоры двух Иванов, но и приводит точную ее дату — “показание дня и числа”. Эта дата — “сего 1810 года июля 7 дня”, как сказано в “позове” Ивана Ивановича (“7-го числа прошлого месяца” — отмечено в прошении Ивана Никифоровича). Настоящая дата находится в разительном противоречии со словами из авторского предисловия к “Повести о том, как поссорился… ”: “Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени”.

И это еще не все: узнав точную дату “битвы”, поневоле начинаешь отсчитывать время действия повести от нее, и тогда получается, что неудавшаяся попытка примирения Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича на ассамблее у городничего приходится не на какой-нибудь, а на, пожалуй, самый памятный год в истории России XIX века — 1812-й. Сам же городничий, по существу, и указывает эту дату: “Вот, уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собою… ”. Отметим, кстати сказать, что городничий, как известно, был участником “кампании 1807” года (и даже был во время ее ранен), так что, хотя прямо о наполеоновских войнах в повести не говорится и имя самого французского императора в ней не упоминается, оно неназванным все-таки присутствует здесь.

Мы, конечно, далеки от мысли видеть в повести о двух Иванах какую-то аллегорию к истории ссор и примирений, а затем великой войны между Россией и Францией. Но, попав в один хронологический ряд с нею, история ссоры Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича приобретает какой-то особый, дополнительный смысл. Если использовать гоголевское рассуждение о “великом” и “ничтожном” из другой миргородской повести — “Старосветских помещиков”, — то этот смысл можно сформулировать примерно так. “Великие события” проносятся над миром, забывая о своих “ничтожных” причинах. Но все в жизни взаимосвязано: и история глупой ссоры, “забывшая” про одновременную с нею великую народную войну, словно еще раз указывает: в судьбе каждого, самого “маленького” человека нет ничего маловажного, такого, что по своему нравственному смыслу не может сравниться с любым великим событием.

Но французский император, точнее сказать, его некая устрашающая тень, все-таки появляется в “Миргороде”. Я имею в виду сцену беседы провинциальных политиков в “Старосветских помещиках”, когда приехавший к Товстогубам гость “рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта”. Комментируя это место повести, я предположил (а вслед за мной и другие комментаторы), что подобные разговоры могли быть вызваны слухами о “ста днях”, т. е. о побеге Наполеона с о. Эльба и его вторичном правлении во Франции (20 марта — 22 июня 1815 г.). Однако реконструкция послужного списка Афанасия Ивановича Товстогуба заставляет отнести этот эпизод к более позднему времени.

Про гоголевского героя известно, что он служил в компанейцах, т. е. в казачьих полках легкой кавалерии, составлявшихся из добровольцев и в ходе очередного этапа военных реформ в Малороссии после упразднения Запорожской Сечи Екатериной II в 1775 г. расформированных. Афанасий Иванович “был после секунд-майором”, а первым казаком, получившим в 1783 г. этот чин с зачислением в русскую армию, был легендарный войсковой старшина Сидор Белый (Белой). Именно он в 1774—1775 гг. возглавлял так называемое “посольство доброй воли”, направленное в Санкт-Петербург для переговоров о судьбе Запорожской Сечи, которое Гоголь описал в “Ночи перед Рождеством”. Во время Второй турецкой войны 1787—1791 гг. С. И. Белый командовал (уже в чине подполковника) на правах регулярного армейского соединения (с соответствующим делением по чинам) так называемым “кошем верных казаков”, подчиняясь непосредственно А. В. Суворову. Вероятней всего, именно в это время и в составе именно этого “коша” Афанасий Иванович Товстогуб и получил свой штаб-офицерский чин VIII класса (секунд-майор от лат. secundus — второй, второстепенный, в отличие от старшего чина премьер-майора), упраздненный в 1797 г.

После войны Афанасий Иванович, как и многие другие малороссийские дворяне, воспользовался своими новыми привилегиями, уравнивавшими его в правах с великорусским дворянством (указ 1783 г., Жалованная грамота российскому дворянству 1785 г. и др.). Секунд-майор Товстогуб вышел в отставку (к тому же, дослужившись до этого чина, он и так получил право на потомственное дворянство), захватив с собой пленную “туркеню”, выучившую впоследствии Пульхерию Ивановну особым образом солить “грибки”, и женился “тридцати лет”. Таким образом, если рассказчик “Старосветских помещиков” познакомился с Афанасием Ивановичем, когда тому было “шестьдесят лет”, то время действия повести приходится на начало 20-х гг. XIX в. Эти хронологические выкладки подтверждаются и наблюдением Н. С. Тихонравова, сопоставившего сцену беседы провинциальных политиков в “Старосветских помещиках” с тем местом в “Мертвых душах”, где Гоголь указал, что “после достославного изгнания французов все наши помещики, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками”[2]. Добавим, что в это время в дрожки Пульхерии Ивановны вполне могли быть запряжены и “лошади, служившие еще в милиции”, т. е. в ополчении, сформированном в России во время русско-прусско-французской войны 1805—1807 гг. ввиду угрозы вторжения наполеоновских войск в пределы страны и распущенном вскоре после заключения Тильзитского мира. Следовательно, точность взаимопересекающихся исторических реалий в “Старосветских помещиках” позволяет ответить и на вопрос, занимавший в свое время того же Н. С. Тихонравова: “определение времени, когда жила Пульхерия Ивановна”.

Но, разумеется, самым известным упоминанием имени Наполеона у Гоголя является то место в “Мертвых душах”, где рассказывается о том, как по губернскому городу N распространился слух, что Павел Иванович Чичиков не кто иной, как “переодетый Наполеон”. Правда, городские чиновники, как известно, поверить этому не поверили, “а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона”.

Наполеон на Бородинских высотах (фрагмент).

В. Верещагин. 1899—1900. Холст, масло. 100?150.

Государственный исторический музей, Москва

Однако самым весомым оказалось суждение полицмейстера, который “служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона”. Полицмейстер “не мог тоже не сознаться”, что ростом Наполеон “никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так, чтобы тонок”. Таким образом, Павел Иванович оказался рассмотренным, что называется, с головы до ног, и было констатировано: да, похож, если не в анфас, то в профиль, если не во фраке своего любимого коричневого цвета с искрой, то в каких-нибудь других, более соответствующих случаю полководческих одеждах. Наполеон, как известно, всем остальным предпочитал мундир гвардейских егерей, а на досуге скромный серый сюртук, вполне гармонировавший с его светло-серыми глазами — отсюда знаменитый приговор крыловского ловчего “Волку на псарне”: “Ты сер, а я приятель, сед…”[3]. При этом как бы подразумевалось, что в случае битвы Чичикова-Наполеона нельзя себе представить иначе как во главе легионов скупленных им мертвых душ, ведущим их на штурм любых твердынь и оплотов. К тому же помимо уже процитированного места из “Мертвых душ” относительно того, что “на целые восемь лет” после изгнания французов все в России сделались политиками, в тексте поэмы, как известно, имеется и более определенное указание на время ее действия: “все это происходило вскоре после достославного изгнания французов”.

Была у этого вопроса и сторона, прямо касающаяся восприятия фигуры Наполеона в России. “Мы все глядим в Наполеоны”, — писал Пушкин в “Евгении Онегине”, подчеркивая стремление своих современников, словно завороженных фантастической судьбой французского императора, быть или казаться похожими на этого маленького великого человека. Или, если перефразировать пушкинские же слова о Байроне, то можно сказать, что сближение с Наполеоном льстило многим самолюбиям. Конечно, мы не можем сказать, как тут обстояло дело с самолюбием гоголевского героя или, положим, пушкинского Германна, также имевшего, как известно, “профиль Наполеона и душу Мефистофеля”, — два великих произведения русской литературы хранят на этот счет молчание, полагая, вероятно, достаточно красноречивым уже указание на само внешнее сходство.

Оно словно предопределяло судьбу человека, накладывало на него печать исключительности (вспомним, забегая во времени вперед, о “наполеоновских идеях” героев Достоевского), а порой и прямо вело по этому пути, который мог закончиться и на о. Св. Елены, и на виселице. Вот, скажем, какой портрет занес в свою записную книжку священник П. Н. Мысловский после знакомства с П. И. Пестелем уже во время следствия в Петропавловской крепости: “Имел от роду 33 лет, среднего роста, лица белого и приятного с значительными чертами или физиономиею… увертками, телодвижением, ростом, даже лицом очень походил на Наполеона. И сие-то самое сходство с великим человеком, всеми знавшими Пестеля единогласно утвержденное, было причиною всех сумасбродств и самых преступлений”. Об этом же вспоминал и Н. И. Лорер, впервые встретившийся с П. И. Пестелем в Петербурге в 1824 г.: “Пестель был небольшого роста, брюнет, с черными, беглыми, но приятными глазами. Он и тогда и теперь, при воспоминании о нем, очень много напоминает мне Наполеона I”. Н. И. Лорер был дядей известной А. О. Смирновой-Россет, с которой был дружен Гоголь, и нельзя исключить, что какие-то его рассказы о прошлом (а он, по единодушному мнению современников, был искусным рассказчиком), в том числе и о П. И. Пестеле, могли через А. О. Смирнову-Россет быть известны и Гоголю.

Из воспоминаний С. В. Капнист-Скалон о другом знаменитом декабристе С. И. Муравьеве-Апостоле: “Ростом он был не очень велик, но довольно толст; чертами лица, и в особенности в профиль, он так походил на Наполеона, что этот последний, увидев его в Париже, в Политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из своих приближенных: “Qui dirait, que ce n’est pas mon fils! (Кто скажет, что это не мой сын!)”. Об этом же эпизоде вспоминает и В. Е. Якушкин. Гоголь с детства был знаком с Софьей Васильевной Капнист-Скалон (они были соседями по Миргородскому уезду) и поддерживал с ней дружеские отношения до конца жизни, так что вполне мог слышать ее рассказы о своем родственнике-декабристе.

У этого вопроса была и другая сторона. Необыкновенное возвышение “маленького капрала”, буквально в одночасье покинувшего толпу безвестных “серых” людей (символическим воспоминанием о столь стремительной метаморфозе оставался серый походный сюртук Бонапарта) и превратившегося в императора могущественнейшей державы, диктовавшего свою волю монархам Европы, очередной раз заставляло задуматься над прихотями исторического случая и судьбы. “Каждый” мог себя теперь ощутить потенциальным Наполеоном, если ему, разумеется, улыбнется судьба и выпадет счастливый случай. И не просто Наполеоном, а именно императором, государем, стоящим на вершине власти, получившим эту власть не по праву рождения и наследования, а в силу “стечения обстоятельств”. Ведь Наполеон не остался первым “среди равных” революционных консулов, а был увенчан порфирой, коронован главой католической церкви папой Пием VII. Революционный “порядок” сменился монархическим (вплоть до брака с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, представительницей старейшей династии Габсбургов), породив парадоксальный титул “император Французской республики”. Святитель Филарет (Дроздов) в своем “Рассуждении о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне” (1813) назвал его еще точнее: “непорфирородный царь, возжелавший быть еще непомазанным пророком”. Незыблемость мироздания вновь оказывалась обманчивой (его восстановлению и посвятит свою деятельность Священный союз), социальная иерархия подорванной, связь между верхами и низами общества прозрачной.

Все это хорошо известно, однако гораздо меньше внимания обращают на последствия этих катастрофических событий в литературе, в частности, в русской. Так, для нас безусловна их связь с появлением и становлением в ней так называемой темы “маленького человека”. “Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос” (“Путешествие в Арзрум”). Но порой люди начинают больше верить себе, чем славе, и, по свидетельству специалистов, неиссякаемый по сию пору поток “маленьких Наполеонов” два столетия составляет почти “обязательный контингент” психиатрических лечебниц.

Особым было отношение к Наполеону в народной среде.

Весьма любопытно наблюдение П. А. Вяземского из “Старой записной книжки”: “В течение войны 1806 г. и учреждения народной милиции (именно в ней, как мы помним, “служили” лошади Пульхерии Ивановны. — В. Г.) имя Бонапарта (немногие называли его тогда Наполеоном) сделалось очень известным и популярным во всех углах России. Народ как будто предчувствовал, угадывал в нем “Бонапартия” 12 года”. И далее следовал весьма характерный анекдот со ссылкой на рассказ Алексея Михайловича Пушкина, состоявшего по милиционной службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком. “На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. “Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?” — “А вот затем, Ваше превосходительство, — отвечает он, — что, если неравно, Бонапартий под чужим именем или с фальшивой подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству”. — “А, это дело другое!” — сказал Пушкин”.

По свидетельству известной “бабушки” — Елизаветы Петровны Яньковой, многие москвичи, свидетели прихода французов в их город, были убеждены, “будто бы в 1811 году сам Бонапарт, разумеется, переодетый, приезжал в Москву и все осматривал, так что когда в 1812 году был в Москве, несколько раз проговаривался-де своим: “Это место мне знакомо, я его помню”. В этот же ряд можно поставить уже первую из известных растопчинских афиш, где ее герой — целовальник Корнюшка Чихирин, без особых церемоний обращался к французскому императору со словами: “Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь!”.

Необходимо отметить, что эти слухи отчасти опирались на одно из стратегических положений военной доктрины Наполеона, как известно, считавшего необходимым условием победоносного исхода войны засылку во вражеский тыл шпионов. В таком качестве использовались не только люди “бродячих” профессий (фокусники, актеры, торговцы и т. п.), но и персоны гораздо более заметные, например, известная писательница мадам С. Ф. Жанлис, один из томов романа которой “Герцогиня де Лавальер” прочитал, кстати сказать, во время своей простуды Павел Иванович Чичиков. Иногда в качестве шпионов выступали и самые приближенные к Наполеону люди, например, генерал, впоследствии маршал Ней, проникший в одежде крестьянина в один из осажденных немецких городов, дабы должным образом подготовиться к его штурму.

В мемуарах французского посла в России Армана де Коленкура неоднократно говорится о тайных французских агентах, “нахлынувших в Россию со всех сторон” перед началом войны. 1 мая (н. ст.) русский посланник в Вене граф Г. О. Штакельберг извещал секретным письмом главнокомандующего 2-й Западной армии генерала от инфантерии П. И. Багратиона: “По дошедшим ко мне известиям уведомился я, что сорок два человека французов, знающих говорить по-русски, назначены прокрасться в нашу Армию в виде Емисаров”. В секретной депеше на имя управляющего российским МИДом графа А. Н. Салтыкова от 25 мая (6 июня) 1812 г. тот же Г. О. Штакельберг сообщил приметы и имена четырнадцати шпионов Бонапарта, из которых только трое или четверо были французами, пятеро или шестеро — евреями из различных немецких земель, среди остальных — австриец, итальянец, ирландец. Французские агенты действовали в русском тылу вплоть до обеих столиц “под видом путешественников и торговцев, монахов и артистов, врачей и гувернеров”. Разведка была организована с присущим Наполеону размахом, и уже к началу войны французский император располагал сведениями о численности русской армии, о ее дислокации и даже о ближайших планах командования. Впрочем, русская контрразведка действовала довольно успешно против французских лазутчиков еще с 1810 г., а в ходе войны значительно активизировала свою деятельность и русская разведка. К тому же за все это время французской тайной службе не удалось завербовать ни одного агента среди русского офицерского корпуса и в народе.

Но восстановим последовательность исторических событий. 16 ноября 1806 г. был опубликован царский манифест о начале войны с Францией. 30 ноября последовал манифест об образовании временных ополчений или милиции. Театр военных действий располагался довольно-таки далеко на Западе, следовательно, и операции вражеской разведки проходили в основном там же. Однако представление о сверхъестественном могуществе самого Наполеона, о его способности принимать любые обличья, проникать в самые отдаленные и неожиданные места начинает формироваться, как мы уже видели, именно в это время. Оно основывалось, в первую очередь, на объявлении Святейшего Синода. Это объявление, согласно именному указу от 6 декабря 1806 г., духовенство обязано было читать в храмах каждый воскресный и праздничный день по окончании литургии.

Здесь давалась следующая характеристика личности и деятельности Наполеона.

“Неистовый враг мира и благословенной тишины, Наполеон Бонапарте, самовластно присвоивший себе царственный венец Франции и силою оружия, а более коварством распространивший власть свою на многие соседственные с нею государства, опустошивший мечом и пламенем их грады и селы, дерзает, в исступлении злобы своей, угрожать свыше покровительствуемой России вторжением в ее пределы… и потрясением православныя, греко-российския Церкви во всей чистоте ея и святости…

Всему миру известны Богопротивные его замыслы и деяния, коими он попирал законы и правду.

Еще во времена народного возмущения, свирепствовавшего во Франции во время Богопротивной революции, бедственныя для человечества и навлекшей небесное проклятие на виновников ея, отложился он от Христианской веры, на сходбищах народных торжествовал учрежденныя лжеумствующими Богоотступниками идолопоклонническия празднества и в сонме нечестивых сообщников своих воздавал поклонение единому Всевышнему Божеству подобающие, истуканам, человеческим тварям и блудницам, идольским изображениям для них служившим.

В Египте приобщился он гонителям Церкви Христовой, проповедовал алкоран Магометов, объявил себя защитником исповедания неверных последователей сего лжепророка мусульман[4] и торжественно показывал презрение свое к пастырям Святыя Церкви Христовой.

Наконец, к вящщему посрамлению оной, созвал во Франции Иудейския синагоги, повелел явно воздавать раввинам их почести и установил новый великий сангедрин еврейский, сей самый Богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и теперь помышляет соединить иудеев, гневом Божиим рассыпанных по всему лицу земли, и устроить их на испровержение Церкви Христовой и (о, дерзость ужасная, превосходящая меру всех злодеяний!) на провозглашение лжемиссии в лице Наполеона”. Это объявление Святейшего Синода было поддержано объявлением, сделанным митрополитом римских церквей в России Станиславом Богушем, где Наполеон также определялся как “враг рода человеческого”, а его целью — “на бедствиях всего света основать славу свою, стать в виде Божества на гробе Вселенной”.

Именно это воззвание имел в виду Ф. Н. Глинка, когда вспоминал в “Письмах к другу”: “Перед войною 1807 года при вызове народного ополчения (милиции) издан был краткий манифест, из которого явно выглядывал “Наполеон-антихрист”.

Объявление Святейшего Синода основывалось, как теперь бы сказали, на обширном фактическом материале. Скажем, во время египетского похода Бонапарт, судя по всему, действительно готов был принять ислам. Более того, он был уверен, что вслед за ним и вся его армия “шутя” “переменила бы веру”. “А между тем, подумайте только, что бы из этого вышло, — рассуждал французский полководец далее. — Я захватил бы Европу с другого конца; старая европейская цивилизация была бы окружена, и кто тогда посмел бы противиться судьбам Франции и обновлению века?”. Как тут не согласиться с утверждением К. Меттерниха, что “жажда всемирного владычества заложена” в природе Наполеона. Австрийский министр был уверен в том, что “чудовищный план” французского императора “всегда был и есть порабощение” человечества “под властью одного”. Широко известны многочисленные антихристианские высказывания Наполеона. В целом же он полагал, что “цель века была достигнута, совершилась Революция”. Сам же он “делался ковчегом Ветхого и Нового Завета, естественным между ними посредником”[5].

27 января 1807 г. произошло сражение при Прейсиш-Эйлау, на которое Г. Р. Державин откликнулся “кантатой на победу французов русскими” “Персей и Андромеда”. В ней под именем Андромеды автор подразумевал Европу, освободителем “страждущей девы” Персеем явился Александр I, а Губителем — “живой саламандр” Наполеон. Вот его эсхатологический “портрет” (ср.: Апок.: 13,11):

За громом громы ударяют,

Освечивая в тме бездонну ада дверь,

Из коей дивный вол, иль преисподний зверь

Стальночешуйчатый, крылатый,

Серпокогтистый, двурогатый,

С наполненным зубов-ножей разверстым ртом,

Стоящим на хребте щетинным тростником,

С горящими, как угль, кровавыми глазами,

От коих по водам огнь стелется струями… И т. д.

В письме от 11 июня 1812 г. (т. е. дня вторжения наполеоновской армии в Россию) на имя военного министра Барклая-де-Толли дерптский профессор библейской экзегетики и восточных языков Вильгельм Фридрих Гецель приводил свои исчисления, согласно которым в имени Наполеона (по французскому алфавиту) содержалось звериное число из Апокалипсиса: 666 (речь идет о том месте Священного Писания, где говорится: “Зде мудрость есть, иже имать ум, да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть” (13,18).

В той же главе, стих 5, сказано: “И даны быша ему уста, глаголюща велика и хульна, и дана бысть ему область творити месяц четыре десять два”. Под последней цифрой иногда подразумевали наполеоновский возраст (в 1812 г. ему уже было 43, и отсюда выводили неминуемость его скорого падения), другие толкователи исчисляли 42 месяцами время его военных успехов (намекая на безуспешную испанскую войну). Слова Апокалипсиса о звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами (13, 1) толковали как указание на семь королей, поставленных Наполеоном (неаполитанский, вестфальский, виртембергский, саксонский, голландский, испанский, баварский). Под десятью рогами, согласно этому же толкованию, подразумевались народы, попавшие под власть Наполеона и перечисленные в царском манифесте от 3 ноября 1812 г.: австрийский, прусский, саксонский, баварский, виртембергский, вестфальский, итальянский, испанский, португальский, польский.

Соотносили с текстом Священного Писания и назначение М. И. Кутузова главнокомандующим русскими войсками (8 августа 1812 г.). Причем возведение незадолго до этого графа М. И. Кутузова в княжеское достоинство (29 июля 1812 г.) как нельзя более отвечало пророчеству Даниила (12,1) о восстании великого князя Михаила, стоящего за свой народ против нечестивого царя-самозванца.

Нельзя сказать, что подобным образом Наполеона трактовали только в России. В 1812 г. “Сын Отечества” опубликовал переведенный с испанского “Гражданский катехизис” (он распространялся в Севилье в 1808 г.), в котором содержалась следующая характеристика “врага благополучия” “императора французов”:

“Вопрос: Сколько он имеет естеств?

Ответ: Два: сатанинское и человеческое.

В. От чего происходит Наполеон?

О. От ада и греха”.

Подобные настроения были распространены и в действующей армии. В своих записках, которые читал и рецензировал Гоголь, полковник И. Т. Радожицкий вспоминал об одном из нестроевых офицеров, знатоке Священного Писания, который в самом начале войны проповедовал, что Наполеон есть “антихрист, сиречь Аполлион”, предрекал занятие французами Москвы и т. п. Явно вслед за ними появился в десятой главе “Мертвых душ” пришедший “неизвестно откуда” пророк “в лаптях и нагольном полушубке, страшно отзывавшемся тухлой рыбой”. Он, как известно, смутил сначала купцов, а затем и чиновников города N известиями о Наполеоне-антихристе, что привело и к похожим упражнениям в “апокалипсических цифрах”. Толстовский Пьер Безухов следовал в своих исчислениях, как мы видим, за этими авторами.

Но объявление Святейшего Синода от 6 декабря 1806 г. действовало совсем недолго. 25 июня 1807 г. был заключен Тильзитский мир, и об этом объявлении на официальном уровне предпочли забыть, а 17 июля последовала высочайшая его отмена. Согласно воспоминаниям декабриста В. И. Штейнгейля, после чтения синодального воззвания (“увещания”, по определению мемуариста) по храмам “во многих местах России” “в воскресенье, в понедельник получено с курьером официальное известие, что и х в е л и ч е с т в а императоры на Немане обнимались и обменялись орденами; следовательно… ”.

Однако мифологизацию образа Наполеона уже невозможно было остановить. Любопытно, что в ее орбиту оказались втянутыми и переговоры двух императоров. Обратимся еще раз к “Старой записной книжке” П. А. Вяземского. “Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков. “Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!” — “Да, как же ты, братец, — отвечает другой, — не разумеешь и не смекаешь дела? Наш батюшка именно с тем и велел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уж допустить его пред свои светлые царские очи”. Известен и другой вариант этого анекдота, где в роли второго мужичка выступает Н. М. Карамзин.

Со встречей императоров на Немане связан, на наш взгляд, еще один знаменитый эпизод из “Мертвых душ”. Позволю себе напомнить его. Павел Иванович Чичиков пожаловал в гости к Манилову и после повествования о “хозяине дома” и его супруге рассказчик возвращается к своим

“… героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков.

— Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему же образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

— Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга”.

Встреча Александра I и Наполеона на Немане в Тильзите 7 июля 1807 года.

Адольф Роэн.

Версаль

А теперь сопоставим этот текст с фрагментом мемуаров очень близкой к императору Александру I гр. Софии Шуазель-Гуфье. Первая редакция этих воспоминаний была напечатана в Брюсселе в 1829 г., вторая — в 1862 г. в Париже. Перевод извлечений С. И. Макаровой по изданию 1829 г. был опубликован в 20 т. “Русской старины” за 1877 г., полный перевод З. Мирович издания 1829 г. вышел в Москве в 1912 г., переиздан в 1999 г. Ситуация “гость — хозяин” разрешалась здесь не просто в рамках вежливости, но дипломатического протокола.

“Плот принадлежал Наполеону. После первых приветствий и взаимного представления друг другу великого князя Константина и Мюрата, в то время Бергского великого герцога, Наполеон пригласил русского императора в предназначенный для совещания кабинет (в переводе С. И. Макаровой: палатку, в других источниках: павильон. — В. Г.). Александр стал уверять, что он — на своем берегу, Наполеон — что он на своем плоту. Чтобы прекратить эти церемонные пререкания, Александр сказал: “Так войдемте вместе”. Так как дверь была очень узкая, оба государя принуждены были тесно прижаться друг к другу, чтобы войти одновременно”. Любопытно, что через семь лет Александру I пришлось столкнуться с похожей ситуацией, но ее вторым участником был уже легитимный король Франции. Вспоминает та же мемуаристка: “Когда, при вступлении короля в столицу Франции, союзные государи обедали в Тюиллерийском дворце, Людовик ХVIII, вероятно, соблюдая старинный этикет французского двора, первый прошел в зал королевского банкета. Император Александр, несколько удивленный, сказал, улыбаясь, окружавшим его лицам: “Мы, северные дикари, более вежливы в своей стране”.

В свое время Д. С. Лихачев в статье “Социальные корни типа Манилова” обратил внимание на то, “что в Манилове есть определенные признаки принадлежности его к высшему бюрократическому кругу России”. Однако вполне устоявшаяся к тому времени в литературоведении точка зрения на “Мертвые души” как на художественное отражение николаевской эпохи (ср. название известного, неоднократно переиздававшегося труда М. С. Гуса “Гоголь и николаевская Россия”, М., 1957) заставила ученого, на наш взгляд, сместить хронологические ориентиры своего исследования и в результате прийти к такому выводу: “Николай I, конечно, не был непосредственным прототипом Манилова (соблазн увидеть в Николае I прототип Манилова велик), но между ним и Маниловым намечается отчетливое типологическое сходство”.

Между тем даже на самый первый взгляд гораздо более “отчетливое типологическое сходство” имеется между этим гоголевским героем и государем Александром Павловичем (хотя, разумеется, и здесь речь не может идти о непосредственном прототипе). К тому же следует иметь в виду, что при всех явных различиях между государями некоторое “братское” сходство в характерах, в поведении, в общей, так сказать, стилистике дворцовой и придворной жизни все-таки сохранялось, особенно если вспомнить о подчеркнутой консервативности многих ее форм. Но как бы то ни было, сейчас речь идет о самом старшем из братьев.

Портрет великого князя Александра Павловича в детстве.

Левицкий Дмитрий Григорьевич. 1787. Холст, масло, 60,5?50.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Екатерина II писала Гримму о своем любимом внуке: “Это чудо-ребенок… Александр мог бы послужить художнику моделью Купидона… ”. Воспоминания современников полны рассказов о “нежности” и “чувствительности”, “чрезвычайной чувствительности”, “необычайной деликатности”, “ангельской доброте”, “кротости”, “сердечности”, “утонченной деликатности” голубоглазого (“цвета безоблачного неба”) и белокурого (“золотисто-светлые волосы”) императора. “Император остался тем же самым в высшей степени любезным человеком, полным доброты и приветливости… Он так же предупредителен и сердечен”[6]. Все слова и поступки Александра I, по выражению А. М. Муравьева, “дышали желанием быть любимым”. С. Шуазель-Гуфье вспоминала, что он бывал “слишком”, “преувеличенно любезен”, флигель-адъютант императора А. И. Чернышев прозвал его “прельстителем”, “un vrai charmant” (сущим прельстителем) именовал государя М. М. Сперанский. Н. Н. Фирсов, обобщая подобные характеристики безо всякой оглядки на Гоголя, дал следующее определение личности Александра: “Из него вышел не государственный и социальный реформатор, а просто “сладенький человечек”. Ср. у Гоголя о Манилове: “На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства”.

Александр I “беспрестанно выражал заботливость о своем брате, о сестрах, наставниках, даже о предметах неодушевленных, например, о царскосельских садах”[7]. Забота государя Александра Павловича о царскосельских садах выражалась, в частности, в строительстве против главных ворот Запасного дворца ампирных чугунных ворот с характерной надписью: “Любезным Моим Сослуживцам” (1818, проект арх. В. П. Стасова), перестройке павильона “Монбижу” в “англо-готическом стиле”. Да и весь пейзажный парк в западной части царскосельского комплекса в целом преобразился при нем (государь всегда “с восхищением отзывался об английских парках” и об искусстве английских садоводов) в парк “романтического” характера с тенистыми сумеречными аллеями, таинственными руинами и заросшими прудами (ср. с описанием “аглицкого сада” в имении Манилова). К тому же в 1812 г. здесь возводится почти сорокаметровая Белая башня, на которой “была устроена самая высокая в Царском Селе обзорная площадка, откуда были видны не только парк, но и далекие окрестности” Санкт-Петербурга[8]. Ср. с мечтаниями Манилова о “доме с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах”. Ср. также с названием летнего дворца великого князя Константина Павловича в Варшаве — Бельведер. Остается добавить, что Гоголь прекрасно знал Царское Село, неоднократно бывал здесь, начиная с лета 1831 г., когда встречался в Царском с Пушкиным и Жуковским. Посещал писатель и Варшаву, например, в сентябре 1839 г.

В этот же “возвышенный” архитектурный ряд легко “встраивается” и маниловская беседка с надписью “Храм уединенного размышления”, название которой писатель мог, по мнению Н. И. Осьмаковой, заимствовать из одной из романтических статей журнала П. А. Корсакова “Русский Пустынник, или Наблюдатель отечественных нравов”, выходившего в Санкт-Петербурге в 1817 г. “Он постоянно стремился к уединению” — вот рефрен многочисленных воспоминаний современников об Александре I. К тому же именно Александр Павлович в отличие от Николая Павловича, но в полном соответствии с маниловским образом жизни, неоднократно на протяжении всей своей жизни выражал желание, как он об этом писал еще в 1796 г. Лагарпу, “жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы”. Правда, в отличие от гоголевского помещика, Александр I стремился уехать из столицы то на берега Рейна, то в Америку, то в Крым, то еще куда-нибудь подальше (отсюда истоки знаменитой легенды о старце Федоре Кузьмиче).

Что до “общества друзей”, то во многом именно Александру I эпоха, вероятно, обязана расцветом культа дружбы. Вспомним, надо полагать, вполне искреннюю и многолетнюю привязанность императора к А. А. Аракчееву, хотя, разумеется, в дружбе начальника и подчиненного всегда присутствует некая ущербность. Другое дело дружба равных или, по крайней мере, близких по своему социальному положению персон. И здесь российский император не раз демонстрировал образцы самых возвышенных “сердечных чувств”, порой даже, по мнению многих современников и историков, за счет государственных интересов. Взять хотя бы впечатляющую романтическую сцену осенней полуночью 1805 г. в склепе гарнизонной церкви Потсдама: здесь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III над гробом Фридриха Великого поклялись друг другу в вечной дружбе. Что касается русского императора, то он оставался верен этой “нежнейшей”, по словам самого Александра, дружбе до конца. И не так уж не прав, возможно, кн. Адам Чарторыйский, писавший своему государю: “Интимная дружба, которая связала Ваше императорское величество с Королем после нескольких дней знакомства, привела к тому, что Вы перестали рассматривать Пруссию, как политическое государство, но увидели в ней дорогую Вам особу, по отношению к которой признали необходимым руководствоваться особыми обязательствами”. Этими особыми обязательствами, по мнению многих, объясняются зарубежные выступления русской армии на стороне Пруссии в антинаполеоновских войнах начала века, что далеко не всегда отвечало политическим целям России.

А чего стоит не менее выразительная сцена в феврале 1808 г. в эрфуртском театре во время представления вольтеровского “Эдипа”, которое первый состав “Комеди Франсез” давал перед “партером королей” (здесь помимо сидевших рядом Александра и Наполеона присутствовали все вассальные по отношению к Франции государи и другие владетельные особы). Как только Ф. Ж. Тальма в роли Филоктета произнес со сцены реплику: “Дружба великого человека — вот подарок богов!” — Александр воскликнул: “Вот слова, сказанные для меня!” — встал и обнял (по другой версии только пожал руку) Наполеона под бурную овацию всего зала. Как тут не процитировать чичиковское рассуждение: “О, это справедливо. Это совершенно справедливо!.. Что все сокровища тогда в мире! “Не имей денег, имей хороших людей для обращения”, сказал один мудрец!”

И даже к “деликатной” реплике Манилова в ответ на предложение Чичикова “иметь мертвых” крестьян: “Как-с? извините… я несколько туг на ухо… ” в данном контексте можно отнестись буквально и с полным доверием. Ведь хорошо известно, что Александр Павлович был глуховат на левое ухо. Причиной этому называют разное: кто открытые окна спальни младенчествующего внука Екатерины Великой в Зимнем дворце во время пушечной пальбы с пристани “в отведенные часы”, кто частое присутствие юного великого князя на батарейных стрельбах при учениях отцовского гатчинского гарнизона.

Что же касается “отчасти греческих” имен сыновей Манилова: Фемистоклюс и Алкид, то первой стала давать своим внукам подобные “небывалые в нашем царствующем доме” (Н. К. Шильдер) имена как раз Екатерина II. Историки издавна связывают такое отступление от династической традиции со знаменитым “греческим проектом” императрицы. Имя старшего из внуков, данное в честь святого благоверного князя Александра Невского, должно было напоминать и о вселенском наследии Александра Македонского. Имя же второго, крещенного в память святого равноапостольного римского императора Константина Великого, окончательно перенесшего столицу своей империи в Византию и переименовавшего ее в 330 г. в Константинополь (град Константина), свидетельствовало о проекте воссоздания Восточной, Греческой империи (после освобождения ее от турецкой власти) под эгидой России[9]. Сохранились сведения о том, что подобные планы “возобновления” Священной Римской (Западной) и Византийской (Восточной) империй Наполеон и Александр I обсуждали во время свидания в Эрфурте. Впрочем, на такое разделение мира между собой и русским императором Наполеон рассчитывал совсем недолго. В его “рукаве” таился не менее грандиозный проект: в случае успешного покорения России обратить все свои силы против турок и захватить Константинополь уже самостоятельно.

Даже потерпевший поражение, свергнутый и сосланный на о. Эльба Наполеон должен был вернуться, “воскреснуть”, дабы в очередной раз подтвердить свою сверхъестественную природу. С особой очевидностью это проявилось, конечно, во время Ста дней. Свидетели “второго пришествия” Наполеона, его высадки на французский берег, триумфальных столкновений с посланными против него войсками в один голос говорят о вернувшемся императоре как о “воскресшем Мессии”. О том же рассказывает очевидец торжественного, на руках внесения Наполеона в Тюильрийский дворец: “Те, кто нес его, были, как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы. Когда и удавалось поцеловать одежды его или только прикоснуться к ней… Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа”[10]. В этот же ряд можно поставить и известное определение Г. Гейне — “евангелие”, которое поэт, как известно, дал в своем сочинении “Идеи. Книга Ле Гран” (1826) мемуарам близких к Наполеону людей (Лас Каза, врачей О’ Мира и Антоммарки).

И даже смерть Наполеона не поколебала представления о нем как о существе сверхъестественном. В этом смысле весьма характерны два знаменитых стихотворения: “Ночной смотр” (1836) Жуковского-Цейдлица и “Воздушный корабль” (1840) Лермонтова-Цейдлица с их смысловым рефреном: “Из гроба встает император… ” Особенно, если учесть, что за поэтическим (романтическим) образом встающего “в двенадцать часов по ночам” из гроба полководца, делающего смотр своим погибшим войскам, и образом одинокого кормчего волшебного корабля-призрака, не находящего на родной земле никого, кто бы мог продолжить его великое дело, последовал образ графический. Это изображение к тому же явно учитывало необычное состояние покойного властелина мира даже в гробу.

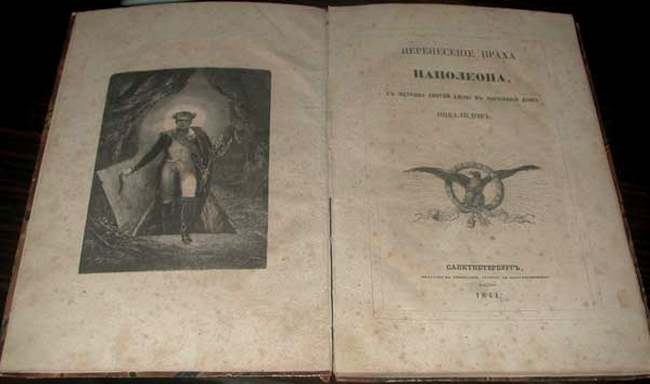

В Музее книги в Москве хранится экземпляр анонимной книги “Перенесение праха Наполеона с острова Св. Елены в парижский Дом инвалидов” (СПб., 1841), переплетенной вместе с изданием “Истории Наполеона” Горация Вернета (СПб., 1842). Цензурное разрешение от 5 марта 1841 г. дано А. В. Никитенко. В книге описывалось пребывание на острове Св. Елены достаточно представительной делегации, присутствовавшей при всех этапах перенесения праха бывшего французского императора. На с. 31—32 этой книги содержится протокольно точный рассказ о том, что увидели многочисленные свидетели после вскрытия сначала старого деревянного гроба “из красного дерева акажу”, затем второго свинцового гроба, третьего — из того же дерева акажу и, наконец, последнего, жестяного гроба. В нем “лежал усопший великий муж, совершенно невредимый, так что его можно было узнать с первого взгляда, в полном полковничьем мундире гвардейских егерей, который был любимым нарядом его при жизни”. И далее на с. 33 шло вполне обычное, “естественнонаучное” объяснение этого феномена (ведь со смерти Наполеона прошло около 20 лет): “За неимением на острове св. Елены всех потребностей настоящего бальзамирования, сбережение тела Наполеона, должно, конечно, приписать ничему иному, кроме сырости могильного склепа и плотной спайки гробов, не пропускавшей в них воздуха”.

Напечатано в типографии Journal de Saint-Pеtersbourg. СПб. 1841.

Однако гравюра на авантитуле книги дает несколько иную интерпретацию факту необычной сохранности останков императора. На ней изображен (гравюра подписана: H. Vernet, 1840) встающий из гроба и выходящий из могилы Наполеон в императорском венце, окруженном сиянием, напоминающим нимб. В левой руке императора — лавровая ветвь — популярнейшая во Франции после революции 1789 г. эмблема славы, включенная и в герб Французской республики. Известен и другой экземпляр данного издания. Здесь гравюра снабжена подписью: “Воскресение Наполеона”[11].

К этому можно добавить, что во Франции довольно долгое время держалось предание о бегстве Наполеона с острова cв. Елены. Согласно ему, сосланный император был освобожден из-под стражи с помощью тайной бонапартистской организации, причем его место занял чрезвычайно похожий на Бонапарта капрал Франсуа Рибо, который и умер на острове св. Елены 5 мая 1821 г. С другой стороны, внимание целого ряда современных историков и писателей (С. Форсхувуда, Б. Вейдера и др.) привлек и сам факт нетленности тела бывшего императора, установленный, как мы уже знаем, при вскрытии гробницы Наполеона в 1840 г. Объяснение этому некоторые современные исследователи видят в том, что Наполеон был отравлен мышьяком, который, как известно, предохраняет биологические ткани от разложения.

Более того, по инициативе одного из главных сторонников этой точки зрения, канадского миллиардера Бена Вейдера (Ben Weider), в 1995 г. в одной из лабораторий ФБР была проведена экспертиза, подтвердившая версию отравления. Однако на родине Наполеона к ее результатам отнеслись скептически. Б. Вейдер, судя по сообщению из Парижа собкора газеты “Трибуна” А. Ильина, добился повторной экспертизы уже во Франции, в институте судебной медицины в Страсбурге, куда он передал “пять образцов прядей волос Бонапарта”. Одна из них датируется 1815 г., “четыре других сострижены сразу же после смерти императора его духовником или слугой”. Заместитель директора института Паскаль Кинтц обнародовал результаты исследований, также подтверждающие факт отравления мышьяком. Впрочем, ученый не был в своих выводах категоричен, усомнившись в подлинности представленных образцов.

Но вернемся в Россию 1812 г. К осени того года стал ясен неизбежный разгром армии Наполеона. Тогда же возникла идея о необходимости увековечить подвиг страны и народа в Отечественной войне. Место воздвижения памятника не вызывало сомнений — древняя столица пожертвовала собой ради победы над захватчиком. Первоначально мысль о памятнике, посвященном триумфу русского оружия, обратилась к аналогичному опыту злейшего врага и в качестве художественного образца была избрана Вандомская колонна, воздвигнутая на одноименной площади Парижа в 1806—1810 гг. по проекту архитекторов Ж. Гондуэна и Ж. Б. Лепера. Колонну венчала статуя Наполеона (высота колонны со статуей — 43,5 м), а ее каменный фуст был обвит почти трехсотметровой спиралью из бронзовых листьев, на которых были изображены события кампании 1805 г. от снятия Булонского лагеря до Аустерлицкого сражения. Все это было отлито по приказу Наполеона из пушек, захваченных французами во время победоносных битв с Австрией и Россией.

Именно о вражеских орудиях первым делом вспомнил и Александр. Во всяком случае, уже в ноябрьском 1812 г. послании М. И. Кутузову он приказал “всю отбитую у неприятеля артиллерию препровождать в Москву”.

20 декабря московский генерал-губернатор граф В. П. Растопчин сообщал государю: “Честь имею препроводить Вашему Императорскому Величеству три проекта памятника, который должен будет свидетельствовать перед грядущими веками о безумии Наполеона и о Вашей мудрости. Для пирамиды в том виде, как она проектирована, потребуется 800 пушек, но ежели употребить на нее еще больше орудий, то она будет гораздо красивее, выиграв в высоте”. По предположению Е. И. Кириченко, авторами этих проектов были А. Н. Воронихин, Тома де Томон и А. А. Михайлов. Однако ни один из проектов не был в Москве осуществлен (впоследствии сама идея триумфального столпа была реализована в петербургской Александровской колонне).

Незадолго до получения растопчинского письма Александру стала известна идея совершенно другого памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Она была изложена и детально разработана в письме от 17 декабря дежурного генерала штаба армий П. А. Кикина к государственному секретарю, адмиралу и писателю А. С. Шишкову. Суть этой идеи состояла в том, чтобы увековечить память о жертвах и подвиге великой войны не в виде триумфальной колонны или обелиска, в той или иной степени ориентированных на античные, языческие образцы, а воздвижением храма во имя Спасителя, что в гораздо большей степени соотносилось с православной, древнерусской традицией. Именно это предложение и было тотчас же одобрено императором.

Сразу же после изгнания французов из пределов государства Александр I в Вильне 25 декабря 1812 г. подписал манифест, в котором говорилось о “спасении России от врагов, столь многочисленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами”, что свидетельствовало о “явно излиянной на Россию благости Божией”. И далее следовало: “В сохранение вечной памяти и того беспримерного усердия, верности и любви к вере и отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа… Да благословит Всевышний начинание наше! Да свершится оно. Да простоит сей храм многие века и да курится в нем перед святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших родов вместе с любовию и подражанием к делам их предков”.

Проект храма Христа Спасителя работы Александра Витберга

Тем временем Александр I отправился в заграничный поход, а когда в декабре 1815 г. вернулся в Россию, его уже ждали несколько проектов храма Христа Спасителя, в числе которых находился и проект архитектора К.-М. Витберга. Он был представлен через обер-прокурора Святейшего Синода кн. А. Н. Голицына и министра народного просвещения гр. А. К. Разумовского, назвавшего проект “новой поэзией в архитектуре”. А вот что писал государь самому автору проекта, ознакомившись с его работой: “Я чрезвычайно доволен Вашим проектом. Вы отгадали мое желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был одушевлен какой-либо религиозной идеей; но я не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ожидал, чтоб кто-либо был одушевлен ею, и потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до двадцати проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить”.

Проект действительно был необычен. Прежде всего, это была едва ли не первая в истории мирового зодчества попытка создать трехчастный храм. Вот как описывал его Д. Н. Свербеев: “Это огромнейших размеров здание начиналось уже церковью во имя сошествия Христа в ад; над ней сооружался храм Рождества Спасителя, а еще выше второго должен был возвышаться храм Воскресения”. Проект поражал современников “необыкновенной смелостью художественной мысли и таинственностью ее мистического значения”. Это “мистическое значение” в определенном смысле было плодом коллективного творчества. Дело в том, что сын “малярного дела гезеля” и “лакировщика-живописца”, выпускник отделения исторической живописи Российской академии художеств Карл-Магнус Витберг был еще со студенческих лет близок сначала к конференц-секретарю, а затем к вице-президенту Академии художеств А. Ф. Лабзину. Тот и принял талантливого юношу в знаменитую масонскую ложу “Умирающий Сфинкс”, одну из первых тайных лож в России, в которой сам Лабзин и был мастером. Витберг быстро поднимался по лестнице масонских степеней, о чем могут свидетельствовать семь орденских знаков “брата-масона” архитектора, хранящиеся в фондах вятского краеведческого музея. Через Лабзина Витберг заводил необходимые знакомства: с литераторами, художниками, государственными деятелями (Г. Р. Державиным, И. И. Дмитриевым и др.). Прежде чем подавать на Высочайшее рассмотрение проект храма Христа Спасителя, он несколько раз обсуждался в высшем масонском кругу, в частности, вместе с Н. И. Новиковым и С. И. Гамалеей “не столько с архитектурной его стороны, сколько со стороны внутренней масонской идеи”.

Согласно этой идее “человек сам храм”, состоящий из трех начал: отсюда тройственный состав проекта. Первый — храм тела должен располагаться внизу и иметь форму параллелепипеда, второй (храм души) в форме креста стоять на поверхности горы, возвышенности, третий (храм духа) возноситься вверх в виде круга, ротонды. “Весь стиль храма, — по мысли Витберга, — надлежало избрать в греческом характере, который своею правильностью и изящностью форм придавал бы возможное величие зданию, поражая своей простотою”.

Нижний храм архитектор предполагал посвятить воспоминаниям о жертвах войны 1812 г., к нему с двух сторон должна была примыкать колоннада длиною свыше 600 м, а стены украшаться барельефами истории побед Отечественной войны с помещенными над ними важнейшими реляциями и манифестами. По концам колоннады первоначально планировалось возвести два памятника “из завоеванных пушек” (как мы видим, им все-таки пытались найти применение). Средний храм должен был окружаться галереею длиною с каждой стороны чуть меньше 200 м. Третий храм предполагалось увенчать пятью главами, в четырех меньших разместить 48 колоколов, составляющих “четыре гармонических музыкальных аккорда”. Между собой храмы планировалось соединить каменной “пятиуступной” лестницей шириною более 100 м. Высота всего сооружения от подошвы горы до креста должна была составить около 230 м. Для сравнения: высота римского собора св. Петра от пола до креста составляет 141,5 м. В целом же проект, по мнению специалистов, отличался эклектичностью, испытал влияние самых различных образцов (от римских руин Пиранези до ряда ампирных памятников) и заслужил от академика И. Грабаря определение “романтически экзальтированного архитектурного бреда”. У проекта было немало противников и среди современников: святитель Филарет (Дроздов), гр. А. А. Аракчеев, Н. М. Карамзин и др.

Первоначально Витберг планировал возвести свой храм на кремлевском косогоре, но Александр I решил, что “неприлично разрушать древний Кремль, и самое здание будет неуместно, смешиваясь с византийскими зданиями Кремля”. Поэтому площадкой для возведения храма были, в конце концов, избраны Воробьевы горы, “корона Москвы”, по определению государя Александра Павловича, дозволяющая, по словам Витберга, видеть здание из города в его “геометральном виде”. К тому же храм должен был располагаться между “обоими путями неприятеля, взошедшего по Смоленской дороге и вышедшего по Калужской”. Именно на этом месте располагался, по мнению москвичей, в 1812 г. последний неприятельский пикет.

12 октября 1817 г. здесь состоялась торжественная закладка храма. Мероприятие по своей грандиозности вполне соответствовало масштабу будущего строительства. На торжестве присутствовал, по существу, весь императорский двор, свыше 500 человек духовенства, включая управляющего московской митрополией, архиепископа Дмитровского Августина (Виноградского), архиепископа Карталинского и Кахетинского, экзарха Грузии Иону (Васильевского), архимандритов всех московских монастырей, до 50 тысяч войск, специально прибывших из Санкт-Петербурга. Самих москвичей на празднике было свыше 400 тысяч человек, т. е. почти все население древней столицы. По совершении литургии и крестного хода, впереди которого несли хоругви и две самые почитаемые московские святыни, чудотворные иконы Божией матери Владимирской и Иверской, сам государь первым заложил в камень крестообразную вызолоченную закладную доску. Процедура завершилась “при оглушительном “ура” нескольких сот тысяч зрителей, при пушечной неумолкаемой пальбе и повсеместном колокольном звоне”. Вскоре после этого события Витберг, по желанию государя, перешел в православие, приняв имя Александра в честь своего восприемника.

Однако, по свидетельству Е. П. Яньковой, москвичи, несмотря на торжественную обстановку закладки “такого великолепного и обширного храма, каковых не было, нет и не будет”, “вместо всеобщего восторга стали говорить шепотом, что храму не бывать на Воробьевых горах”. И они оказались правы. Вряд ли имеет смысл рассказывать хотя бы об основных этапах крушения строительства храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, о деятельности высочайше утвержденной в 1820 г. Комиссии для сооружения храма во имя Христа Спасителя, состоявшей “под непосредственным ведением” самого государя.

Лучше обратиться к тексту одиннадцатой главы “Мертвых душ”, повествующей, в частности, об одном из этапов жизненного пути Павла Ивановича Чичикова. “Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов”. В первоначальной редакции этой главы содержалось и вполне конкретное указание на то, что речь идет именно о Комиссии по сооружению храма Христа Спасителя в Москве. Любопытно, что один из самых внимательных гоголевских читателей среди русских писателей XX в. М. А. Булгаков в своей комедии “Мертвые души” вложил в уста ее главного героя реплику, “восстанавливающую” первоначальную редакцию гоголевской главы. Рассказывая о своем служебном поприще, булгаковский Чичиков так прямо и говорит (акт I, картина I): “Был в комиссии построения… Храма Спасителя в Москве”.

Однако продолжим цитату из гоголевской поэмы: “Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше”. Замечание по поводу “гражданской архитектуры” здесь — явный “реликт” первоначальной редакции, в которой “казенное строение” принадлежало архитектуре церковной и, таким образом, противопоставлялось архитектуре гражданской. Неслучайно и упоминание о “грунте земли” — витберговский храм возводился, по словам москвичей, на “зыбучих песках”, что в немалой степени затрудняло строительство. Как всегда, Гоголь точен и в смысле хронологии.

Действительно, через шесть лет после учреждения Комиссии, уже в царствование императора Николая I, по его ноябрьскому указу 1826 г. генерал-адъютанту С. С. Стрекалову было поручено расследовать все дела Комиссии за все время ее существования. Или вот как об этом рассказывается в “Мертвых душах”: “Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой”. Тут также необходимы комментарии. Под тюфяком, безусловно, подразумевается непременный член Комиссии “в звании директора строения и экономической части”, “академик, коллежский асессор”, а затем надворный советник, кавалер ордена св. Владимира 3-й степени А. Витберг. Именно он, по словам мемуариста, “в деле стройки запутался как поэт, не умевший вести никаких счетов, полагавший, что это не нужно, что это совершится как-нибудь само собою” (Н. В. Берг). В результате дело для Витберга закончилось ссылкой в Вятку. Судьба Чичикова, благодаря протекции “умного” генеральского секретаря и сострадательности генерала к несуществующему, но “несчастному семейству” Павла Ивановича оказалась не столь печальной, хотя поначалу все складывалось совсем плохо.

Ведь генерал сразу же “пугнул” “всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распушено было в прах, и Чичиков более других”. В действительности дело развивалось так: в результате стрекаловской ревизии 11 июня 1827 г. последовал сенатский указ об упразднении Комиссии о сооружении в Москве храма во имя Христа Спасителя, а в феврале следующего года — высочайшее повеление об отдаче членов Комиссии под суд Московской уголовной палаты. В том же году “после проверки отчетов” за Комиссией насчитали до 900 тысяч руб. “разного рода растрат”, и имения ряда членов комиссии были секвестированы. И только в 1835 г. было объявлено окончательное решение Московской уголовной палаты, рассмотренное Государственным советом и утвержденное Николаем I. В нем речь шла о том, что в “покрытие убытков” “все имущество осужденных” было взято в казну и продано с публичных торгов.

Гоголь был достаточно осведомлен об обстоятельствах деятельности Комиссии и их последствиях. Сосед Гоголей по имению некий г-н Клименко был членом Комиссии и в самом начале процесса отстранен от должности за хищения и умер под судом, несмотря на все хлопоты через посредство В. А. Гоголя влиятельных земляков (Д. П. Трощинского и др.) о реабилитации. Его вдова, М. В. Клименко, несмотря на это, решила добиваться пенсии по умершему мужу-чиновнику, и, по желанию М. И. Гоголь, ее сын должен был содействовать в Петербурге этому делу. 11 февраля 1831 г. он писал матери в Васильевку: “Насчет дела г-жи Клименковой удовлетворительного ничего не могу сказать. Одна только сильная протекция могла бы сделать что-нибудь в ее пользу, но и то не в таких обстоятельствах, как ее нынешние. Вам, я думаю, известно, что комиссия построения храма в Москве уничтожена по причине страшных сумм, истраченных ее чиновниками. Все они находятся едва ли до сих пор не под следствием; следовательно, не только не в праве требовать себе пенсии, но даже могут ожидать неприятностей”.

Эти сюжеты, в которых столь причудливым образом соединяются великое и смешное, историческое и бытовое, мистическое и уголовное, объединяет одно. Они принадлежат эпохе, во многом по-прежнему остающейся для нас загадочной, и писателю, тайну творчества которого будет разгадывать еще не одно поколение читателей. Но об этом, в сущности, уже сказано в названии статьи и в ее подзаголовке.

______________

Примечания

[1]. См., напр.: С м и р н о в а-Ч и к и н а Е. С. Поэма Н. В. Гоголя “Мертвые души”. Литературный комментарий. М., 1964, с. 147.

[2]. Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 10-е. М., 1889, c. 564.

[3]. Ср. исторически неточное (Наполеон был похоронен в мундире полковника егерей), но характерное описание встающего из гроба императора в лермонтовском “Воздушном корабле”: “На нем треугольная шляпа / И серый походный сюртук”.

[4]. Уже в своем первом воззвании к “народам Египта”, распространенном вскоре после взятия французскими войсками Александрии 2 июля 1798 г., Бонапарт объявлял, что чтит “Аллаха, Его пророка и Аль-Коран”. См. об этом, напр.: В е р н е т Г о р а ц и й. История Наполеона. М., 1997 (с издания 1842 г.), c. 114, 121, 126, 127, 142. Ср. М а н ф р е д А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1989, c. 191.

[5]. L a s C a s e s E. Le memorial de Sainte-Helenet. 1894. Т. 3. Р. 279. См. об этом подробнее: М е р е ж к о в с к и й Д. С. Наполеон, с. 196, 201, 212, 213, 215, 234—237.

[6]. V o s s v o n S.-M. Neunundsеchzig Jahre am preussischen Hofe. Leipzig. 1887. p. 294.

[7]. Э д л и н г Р. С. Записки // История России и дома Романовых в мемуарах современников. Державный сфинкс. М., 1999, с. 166.

[8]. В е р г у н о в А. П., Г о р о х о в В. А. Русские сады и парки. М., 1988, с. 233 (глава “Царское Село — “энциклопедия” русского парка”).

[9]. Ср.: А р х а н г е л ь с к и й А. Н. Александр I. М., 2000, с. 18—19; Ср. также: Л и х а ч е в Д. С. Избранные работы.., Т. 3, с. 250. Ясно, что Николай I, называя теперь уже своих детей Константином (именем пepвого и последнего византийского императора) и, так же как и своего младшего брата, Михаилом — именем будущего библейского “великого князя”, защитника веры и народа, согласно, в частности, пророчеству Даниила (12,1), следовал традиции, установленной Екатериной II. Кстати сказать, его собственное имя Николай — побеждающий народ (греч.), полученное от нее же, никогда до той поры не встречалось ни в династии Рюриковичей, ни у Романовых. Любопытно, что имена сыновей Манилова в том виде, в каком они указаны у Гоголя, в православных святцах вообще не упоминаются. Хотя, конечно, латинизированное имя будущего “посланника” может восходить к имени мирликийского мученика 251 г. Фемистоклея (день памяти 21 декабря), а имя его младшего брата, возможно, образовано от имени другого мученика “в огне” — Алкивиада (день памяти 16 августа). См.: С е р г и й (С п а с с к и й), архиеп. Полный месяцеслов Востока (репринт. изд. 1902), T. II, M., 1997, c. 248, 390.

[10]. T h i e b a u l t R. M e m o i r e s. P. 1892. T. 5. P. 298.

[11]. Разноязычная литература, посвященная Наполеону, огромна. Встречаются в ней и работы, так или иначе касающиеся темы Наполеона-лжемессии, как правило, в связи с русско-французскими войнами и деятельностью Священного союза, например, книга крупнейшего французского слависта Френсиса Лея “Александр и Священный союз (1811—1825)”, вышедшая в Париже в 1975 г. Последняя отечественная книга, бегло ее трактующая: Н и л у с С е р г е й. На берегу Божьей реки. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1916, с. 108—115.